独鈷杵とは

独鈷杵(とっこしょ)は、「どっこしょ」と発音することもあり、“独鈷”“独股”とも書く。五鈷杵、三鈷杵と同じく金剛杵になる。

独鈷杵のかたち

鈷が1本というスッキリした姿から独鈷杵は他の法具に比べて破損が少なく、かなり古いものでも美しい姿で残されている密教法具である。

東大寺法華堂の執金剛神がにぎっている大きな短い槍の様な法具も独鈷杵である。元々インドの武具であったことからみてもこの独鈷杵が一番本当の武具に近いものかもしれない。

独鈷杵の表すものとは

とは言うものの密教においてはこういった金剛杵は仏の悟りを表したものとして堅固であること、煩悩や魔を追い払う目的で行者が持っているものである。

独鈷杵や密教法具製作の歴史

独鈷杵などの密教法具は日本では平安時代頃、中国の唐より伝わって以来、主にその法具の造形を基に京都などにおいて金工職人の手で製作されてきました。

その流れの中で日本独特の美意識が重なりより磨きをかけられ、技術の向上と伝えられてきている宗教観を基に現在までに幾度かの進化を経て、密教法具の製法や造形は、現在の職人へと受け継がれています。

法輪堂でご紹介の独鈷杵(密教法具)は、一部を除きほとんどが京都製作のものでございます。その中でも選りすぐりの独鈷杵(密教法具)です。

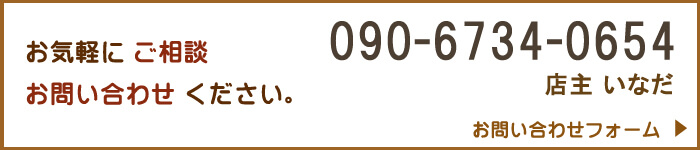

寺院関係者、山伏行者の方など、篤い信仰心を持たれた方々に向けてより良い独鈷杵をご紹介しております。お問い合わせなどお気軽にどうぞ!

独鈷杵ページはこちらから

↓↓↓

法輪堂取り扱いの独鈷杵

古来より伝わる伝統的な技術によって、

京都の工房で制作されています。