2016年

西国三十三所 第13番札所

寺伝によれば、聖武天皇の時代に開創されたという。

747年(天平19)、のちに東大寺別当となった良弁僧正が一寺を建立し、聖武天皇の念持仏如意輪観音像を安置したのがその起こり。

(創立は、東大寺の大仏造立の為の黄金の不足を愁えた聖武天皇が、ここに伽藍を建てて如意輪法を修すようにとの夢告を受け、良弁僧正を開基として開かれた寺院。良弁が石山で老翁(比良明神)に教えられたとおり、聖武天皇の念持仏の如意輪観音を山中の巌の上に安置し草庵を設け祈願をこめ陸奥国で金鉱脈が発見され、大仏を完成させることができた。念持仏を納めて都に帰ろうとしたところ、どう力を入れても念持仏は巌から離れようとしないので、仏意をかしこみ、念持仏を本尊として一寺を建立した。その如意輪観音像を胎内に納めた丈六(約4,8メートル)如意輪観音像を造り、それを本尊とした。)

境内に天然記念物の巨大な珪灰石(けいかいせき)が隆起し、寺名の由来ともなっている。

開創当時の宗派は東大寺末の華厳宗だったとみられるが、現在は東寺真言宗の大本山、山号を「石光山」。

本尊の秘仏“如意輪観音像”は、聖徳太子がお伝えになった縁結び、安産、福徳などに霊験あらたかな仏さまとして信仰を集める。石山寺は奈良時代から観音の霊地とされ、平安時代になって観音信仰が盛んになると、朝廷や摂関貴族と結びついて高い地位を占めるとともに、多くの庶民の崇敬をも集めました。その後も源頼朝、足利尊氏、淀殿などの後援を受けるとともに、西国三十三所観音霊場として著名。第十三番札所。

紫式部は参籠して『源氏物語』の想を練り、清少納言、和泉式部、『蜻蛉日記』の藤原道綱の母、『更級日記』の菅原孝標の女なども石山寺のことを日記や随筆に記しています。

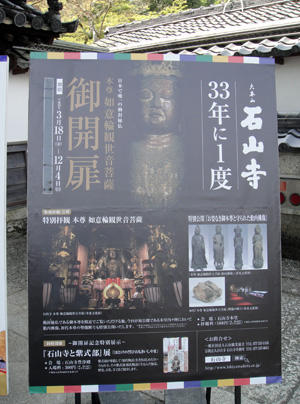

33年に一度の本尊 如意輪観世音菩薩 御開扉。

この機会を逃してはならないと、3度目の石山寺に行って来ました。

桜の季節はもう終わったと思っていましたが、

4月初旬でまだ桜の花が見ることができました。

東大門(重文) 鎌倉時代

建久元年(1190年)の造営と伝えられ、 慶長年間(1596~1615)に淀君の寄進で大改修がなされた。 「東大門」は 古寺にふさわしい堂々とした造りであり重要文化財に指定さ れています

3間1戸の八脚門で入母屋造り、屋根は本瓦葺き。

仁王像は、運慶・湛慶作。

朗澄大徳遊鬼境

約八百年前の中興の祖 朗澄律師(1131~1209)は、石山寺屈指の名僧で、天資聡明の人であり、教学のほか図像画にも卓越し、白描画像等書写された物が大量に残されています。又、多宝塔(国宝)内部の壁画も朗澄律師の筆によるものではないかと言われています。朗澄律師は没後、石山寺経蔵の一切経、並びに聖教を守護し、万民の降魔招福の為、鬼の姿となることを誓い、承元3年5月14日入寂されました。

大きな石に刻まれているのは「石山寺縁起絵巻」に描かれた朗澄律師のお姿です。

文泉房郎澄は幼少のころに石山寺に入って修学し、学僧として多くの聖教を書写・収集します。それを後世に長く伝えるために「死後も鬼となって守護する」という誓いを立てます。その願い通りに、金色の鬼となって西方の山の峰に現れた姿が『石山寺縁起絵巻』に描かれています。

『石山寺縁起絵巻』(重文)は、良弁僧正の石山創建から始まる寺の縁起や、本尊のあらたかな霊験の数々を記した全七巻の紙本着色絵巻物。

“朗澄大徳遊鬼境”は、まだ東大門に入らず

郵便局の方向に歩いて行く途中にあります。

不動明王像と朱唐櫃

東大門をくぐって右側に大津市観光キャラクター「おおつ光ルくん」。

前からいたので不思議ではないのですが、今回は玄関の中が開いていて仏像が見えました。

不動明王立像・制多迦童子像・矜羯羅童子像。その像の下のことでしょう「淀殿寄進 朱唐櫃」と木札がありました。

まとめ直すと玄関にあったのは、

朱唐櫃の上に不動明王立像・制多迦童子像・矜羯羅童子像が立っておられました。

何か意味がありそうで興味深いですが、それ以上はわかりません。どのような関係での像とその形態なのか気になりました。

石山寺と淀殿の関係は、

戦国時代の混乱期に厄災を蒙り損害を受けた伽藍の再興に近江の豪族浅井長政の娘茶々(のちの淀殿)の大きな力があったそうです。

比良明神 影向石

天平創々地上比良明神この岩に座して良弁僧正にこの山が観昔の霊地なることを示し給う

くぐり岩

このあたりの岩は全部大理石である

体内くぐり状態をなすこの池は天平時代のものである

無憂園(回遊式庭園)

八大龍王社

龍池の中島に建てられた社で龍王をお祀りされています。

石山寺の歴海和尚がこの池のほとりの石に座って孔雀経を読むと、池の中から龍王たちが現れて和尚の経を聞き、経を読み終わると和尚を庵まで送っていったと伝わっています。

尻掛石

約千年前、名僧歴海和尚この石に坐り八大龍王等を供養した所

諸竜王喜び修正和尚を敬い守護したと言う

神木

天平時代 石山寺草創当時からの老杉である

神木は、観音堂の横の階段側にあります。

観音堂

毘沙門堂

兜跋毘沙門天立像(重文)

木造 像高174,2cm 平安時代

一木彫り 彩色造

左手に塔、右手に三鈷戟をもち、腰には長刀をつける。

兜跋毘沙門天への厚い信仰から安永2(1773)年に建立されたお堂で、兜跋毘沙門天を本尊としています。

蓮如堂(重文)

浄土真宗中興の祖と言われる“蓮如上人”の有名な鹿の子の小袖を着た幼い頃のお姿があります。

御影堂

室町時代に建立

良弁・空海・淳祐の3祖の遺影を安置。

硅灰石(天然記念物)

石灰石が花岡岩(かこうがん)の熱作用を受けて変成した岩石。

川畔の平坦地に大きな褶曲をなし、奇怪な姿を盛り上がらせている。

本 堂(国宝) 平安時代

本堂は奈良中期に創建されたが、

火災に遭い、現存は1096年(永長1)頃の建造。

内部は、正堂と礼堂から成る複合建築。

接続部にある小部屋が「源氏の間」。

境内の地形と隆起する硅灰石を活用した建築であり、

礼堂の部分は床を支える束を岩盤まで長くのばした懸造りとなっている。

礼堂の部分は、淀殿の寄進で改築、3年後に落慶した。

木造 像高301,2cm 平安時代

本堂内陣の巨大な厨子の中に納められた秘仏で勅封されており

新天皇の即位と在位33年目の開帳のほかは公開されることはない。

檜の寄木造 漆箔、彫眼、着衣は彩色。

左手は膝の上で天を仰ぎ、右手は肘を曲げて蓮華の茎を持った状態で

自然石(硅灰石)の上に据えた木製の蓮華台の上に

右足を曲げ左足を踏み下げて座る姿(二臂の如意輪観音像)。

本堂が再建された永長元年(1096年 平安時代)ころに造立されたとみられている。

※勅封…勅命(天皇の命令)によって封印されることをいい、仏像としては現在石山寺のご本尊のみとなっている

如意輪観音は観音の一変化で、「六観音」のひとつに数えられる。

如意宝珠で人々に福徳財宝をもたらし、法輪を転じて衆生に智徳を与え、迷いを払うとされる。

紫式部は、多くの平安貴族の女性たちと同じように、石山詣をした一人でしたが、参籠して琵琶湖の湖面に映る十五夜の名月を眺めて、『源氏物語』の構想を得て書き始めたと伝えられています。

本堂の正堂と礼堂の間に、紫式部が『源氏物語』執筆の場所という伝承の「源氏の間」がある。すでに江戸時代に式部像が置かれており、正面の花頭窓は「源氏窓」ともいわれています。

石山寺 秘仏 本尊 如意輪観音菩薩 御開扉

【特別拝観 本尊 如意輪観世音菩薩(重要文化財)】

特別公開『お姿なき御本尊と守られた胎内佛像』

平成28年3月18日(金)-12月4日(日)

本尊 如意輪観世音菩薩(重要文化財)

初代 本尊 如意輪観音菩薩 塑像断片(重要文化財)

本尊 如意輪観世音菩薩 胎内佛像(重要文化財)

石山寺本堂の内々陣を初公開です。

そうなんです!知らずに行ったのですが

拝ませていただけるだけでなく、本当にご本尊の近くまで行かせていただけたのです。いつもはかなり遠く前方で五色の紐を持ってご縁を感じていただけだったのにおそばに行けました。

勿論おそばでは見上げることになります。しかし、おそばだからこそ像の蓮華台の下が“硅灰石”であるのが確認できるのです。(両脇侍像も足元は硅灰石でした。)石山寺のご本尊ならではのお姿で感動しました。すごかったです。

初代の本尊如意輪観世音菩薩像

驚いたのは、

初代の本尊如意輪観世音菩薩像は塑像(天平時代)であったということ。

そう、本堂が火災にあい、本尊も大きく損傷して今のご本尊の前は塑像であったということです。その初代本尊の塑像断片も観せていただけました。

飛鳥時代(7世紀)と白鳳時代(7世紀後半)と奈良時代(8世紀)がそろっており、飛鳥仏は日本製としては最古級とみられる。聖武天皇や僧良弁など創建に関わった人物が念持仏として持っていたものを納めた可能性もある。

そして、平安時代の石山寺の本尊 如意輪観世音菩薩像胎内から発見された4の小型金銅仏も観せていただけました。

腰掛石

昔からこの岩に座ると安産すると言い伝えられています。

鐘楼(重文)

鐘楼は鎌倉時代の建立、鐘は平安時代の作であり、ともに重要文化財に指定されています。

通常は除夜の鐘以外は撞くことができませんが、御開扉に合わせて特別に撞くことができます。扉が開いていることによりその願いは直接御本尊に届くと言われています。

源頼朝の寄進と伝えられていますが、様式や木材の風蝕から、鎌倉時代後期のものと考えられています。

三十三年に一度の御開扉であるこの機会に、鐘をつかせていただきました。

石山寺の鐘は、後ろに引いてつきます。「思いっきり大きな音が鳴ってはいけない」と思いつつ、でも調節が思うようにできず…。結果、後ろに引く感覚が初めてなので拍子抜けなほど音が鳴らせられませんでした。

でも厨子の扉が開いているので、きっとご本尊さまは願いを聞いてくださったと思います。(そこも願望となりました…)

経 蔵(重文)

多宝塔(国宝)

大日如来坐像(重文)

木造 像高101,7cm 鎌倉時代

ヒノキ 寄木造 玉眼

智拳印を結んだ金剛界の大日如来

頭部から「アン(梵字) 阿弥陀仏」の命が発見され、快慶作であることが判明。

源平の乱にあたって源頼朝の命を受けて戦った中原親能は、石山寺の毘沙門天に戦勝を祈願し、事の成就に感謝して勝南院を建立しました。源頼朝は、乳母であり親能の妻でもあった亀谷禅尼の請によって、多宝塔(国宝)、東大門(重文)、鐘楼(重文)などを寄進しました。

月見亭

江戸後期の建造。

境内から眺める月は、「石山秋月」として近江八景に選ばれている。

・三井晩鐘(みいのばんしょう)

・粟津晴嵐(あわづのせいらん)

・瀬田夕照(せたのせきしょう)

・石山秋月(いしやまのしゅうげつ)

・唐崎夜雨(からさきのやう)

・堅田落雁(かたたのらくがん)

・比良暮雪(ひらのぼせつ)

・矢橋帰帆(やばせのきはん)

(「新雪 賤ヶ岳の大観」「春色 安土八幡の水郷」「新緑 竹生島の沈影」)

豊浄殿

御開扉記念特別展示

石山寺と紫式部展「ほとけの誓ひおもきいしやま」

平成28年3月18日~12月4日

紫式部が参籠して『源氏物語』を書き始めたという石山寺。

紫式部・源氏物語にちなんだ優品、寺宝を中心に紹介。

御開扉記念特別展である今回は石山寺本尊、歴史、文化に加え所蔵品も紹介。

「伝紫式部科硯」の横に「紫式部御筆大般若経」が展示されていたこともあり、

おとぎ話の中の人物のように思えていた紫式部が実際していたんだと不思議な新しい感覚を受けました。

本殿でご本尊を拝んだ後だったので、「如意輪観音像(旧お前立)」が関連づけて観れました。

「大日如来坐像(平安時代)」は、過去に修復された漆が分厚く重ねられた部分と、漆をはがされ元の木肌と彫りが現れた部分が確認でき興味深かったです。

紫式部碑

三鈷の松

【三鈷の松】

弘法大師空海上人が弘仁2年(811年)御年42歳の厄年に、3ヶ月間石山寺に御修行された大師ゆかりの松。

松は、駐車場近くのお店の前にあります。

西国三十三所 草創1300年記念 特別展聖地をたずねて─西国三十三所の信仰と至宝─ 2020年4月11日(土)~ 5月31日(日)2020年7月23日(木・祝)~9月13日(日)京都国立博物館 平成知新館 京都国立博物館での『[…]

【滋賀】石山寺・青鬼祭2011年 琵琶湖方面へ行こうと出掛けました。 用事も終わり、帰ろうとしたのですがお天気も良かったので琵琶湖の周りをまわりました。 現れた石山寺周辺。石山寺には、2006年に拝観している[…]

⇒ 稲田法輪堂

ブログ更新をメールで受け取る

メールアドレスを記入して登録していただければ、更新をメールで受信できます。 [subscribe2]