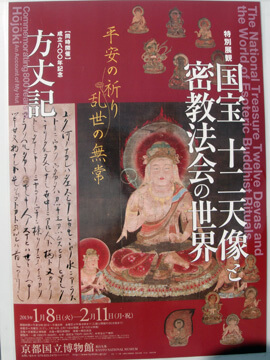

平成25年1月8日(火)~2月11日(月・祝)

京都国立博物館

京都国立博物館での

『国宝 十二天像と密教法会の世界』展に行って来ました。

承和元年(834)、空海が宮中で始めた後七日御修法(ごしちにちのみしほ)。これは正月に行われる国家の鎮護を祈る修法で、現在でも東寺において続けられています。この特別展観では、この修法のために作られた国宝 十二天像(京都国立博物館蔵)を一堂に展示し、関連遺品とあわせて紹介します。

第1章 国宝 十二天像

第2章 空海帰朝

第3章 後七日御修法のはじまり

第4章 後七日御修法の荘厳

第5章 後七日御修法のあゆみ

第二部 灌頂とその荘厳

-山水屏風と十二天屏風を中心にー

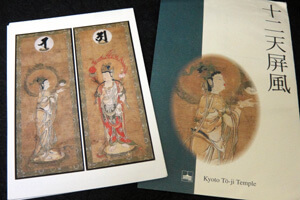

東寺でとても気に入ってお土産にして持っていた「十二天屏風」の絵ハガキ。本物を見せていただけることをとても楽しみに出かけました。

(※こちらは、重要文化財の十二天屏風の絵ハガキ)

『国宝 十二天像と密教法会の世界』展

東寺の名宝展でも 「国宝 十二天屏風」は保護のため 十二天を一緒に展示されなかったのに、十二天を揃って見る事が出来るというので京都国立博物館に行ってきました。

国宝 十二天屏風

【十二天像 12幅】

絹本著色

(各)縦144,3 横126,5

平安時代 大治2年(1127)

京都国立博物館承知2年(835)、空海の奏請によって正月8日から宮中真言院で7日間の修法(後七日御修法)が行われるようになった。十二天像は道場を守護するために掛けられ、普段は他の道具類と一緒に東寺の宝蔵に収められていた。

【国宝 十二天屏風】は、入っていきなり両脇にズラッとガラスケースの中に掛けられていました。

一幅が想像よりもはるかに大きくて、“最初から主役の登場”という衝撃の始まりで動揺してしまって、次からの展示品を見てもしばらく内容が入ってこないような感じだったのですが、「初公開」の赤い文字が目に飛び込んできました。

弘法大師像(秘鍵大師像)一幅

それは、【弘法大師像(秘鍵大師像)】。

左手に“数珠”、右手には持ち手が“三鈷杵になった剣”を持っておられる弘法大師像です。

【弘法大師像(秘鍵大師像)一幅】

絹本著色

縦48,0 横32,0

鎌倉ー南北朝時代 14世紀

株式会社虎屋16世紀末から禁裏御用を勤めていた菓子司・虎屋の当主・黒川家に伝わった作品。小さく描かれた聴聞者は“嵯峨天皇”とされている。

由来は、

弘仁9年(818)に疾病が流行した際に、“空海”が嵯峨天皇のために般若心経を密教の立場から宮中で講説した際の姿といわれている。この時の内容をまとめたものが『般若心経秘鍵』という書物であり、これが秘鍵大師の名前のもとになっている。

個人的な事で、詳しい事は全く知りませんが『般若心経秘鍵』 という書物と“弘法大師”が結びついた掛け軸という形で実際に目にする事が出来て光栄に思いました。

両界曼荼羅図(久米田寺)

【両界曼荼羅図 二幅】

絹本著色

(金)縦243,1 横182,0(含描表装)

(胎)縦242,8 横182,1(含描表装)

鎌倉時代 13-14世紀

大阪・久米田寺両界曼荼羅は、金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅で構成され、密教では最も重要な仏画である。金剛界は『金剛頂経』、胎蔵界は『大日経』に基づき密教の世界観を提示したしたものである。

今まで見せて頂いた曼荼羅の中では一番たくさんの仏さま一体一体が、とても繊細に描かれていて素晴らしいと思いました。

金銅五種鈴

この特別展で久しぶりに一式が揃ったという【金銅五種鈴】。

“独鈷”・“三鈷”・“五鈷”・“宝珠”・“塔”の五種類の金剛鈴を一具として用いるものを「五種鈴」と呼びます。五鈴のうち塔鈴を“大日如来”に見立てて中心に据え、他の四鈴を配置するのだそうです。

四鈴の配置には諸説があるそうですが、

- 独鈷鈴(無量寿如来 西)

- 三鈷鈴 (不空成就如来 北)

- 五鈷鈴 (阿シュク如来 東)

- 宝珠鈴(宝生如来 南)

後七日御修法のあゆみ

「後七日御修法のあゆみ」として後七日御修法の行われる部屋の中の配置図を丁寧に色づけされ書かれている【御七日差図】とは別に、パネルでの説明や配置図などがあり、後七日御修法が少しイメージできるような気がしました。

“灌頂”には、色々あって一般の人も受けることができ、目隠しをして曼荼羅の上に華を投げ華が落ちたところの仏と縁を結ぶ“結縁灌頂”があります。

ここでようやく絵ハガキで持っていた本物の【十二天屏風】の展示がありました。

天を描かれた上部に“種字”が入っています。

空海筆【灌頂歴名】には“最澄”の名もあり、空海と最澄の接点を感じることが出来ました。

「方丈記」

同時開催で「方丈記」が、 特別展の続きにありました。

組み合わせが一見唐突のようにも思えますが、ポスターに 「平安の祈り 乱世の無常」 の文字があります。

展示には、 鴨長明自筆という伝承がある最古の写本 【方丈記】大福光寺本(重要文化財)がありました。

ガラスケースの中に巻物が広げられていて「方丈記」の中でのポイントが分かるような展示の工夫があり、「飢饉」など実際の文字で見つける事ができました。一気に書き上げられたかのように 文字が淡々と流れているように見えました。

展示会場の中には、白いテープで“方丈”の大きさと高さを印されていました。河合神社にて再現された方丈を見た記憶よりも小さく感じたのですが、建物が建っていて感じる大きさと、 空き地になったスペースを狭く感じる感覚の違いかと思いました。

なぜか国宝「餓鬼草紙」京都国立博物館の展示のほか“天狗”が描かれていたり、 阿弥陀経が紺地の紙に金字で書かれていたり、、親鸞筆の「一念多念文意」があったり 盛り沢山な展示でした。

建て替え工事中の京都国立博物館の平常展示館は、きれいな建物が出来つつありました。

(写真を撮っておけばよかったと今気がつきました。)

⇒ 高野山金剛峯寺、奥の院、霊宝館 レポート

⇒ 四天王寺 毎月21日 大師会(弘法大師忌)レポート

⇒ 知多半島の海にたつ“聖崎上陸大師像(弘法大師)” レポート

⇒ 四国八十八ヶ所霊場めぐり 番外札所「杖杉庵」(“衛門三郎”と“弘法大師”)

【京都】河合神社&方丈2012年 下鴨神社へ行く途中の 鴨長明ゆかりの社 【河合神社】に行きました。 鴨長明 神官の次男として生まれた『方丈記』の著者・鴨長明。 長明が住んだ方丈の庵を復元展示されていまし[…]

⇒ 稲田法輪堂

ブログ更新をメールで受け取る

メールアドレスを記入して登録していただければ、更新をメールで受信できます。 [subscribe2]