―天平のみほとけと祈り―

令和4年(2022)4月23日(土)~6月19日(日)

奈良国立博物館

(手前) 伝楊柳観音立像

第2章 華やかなる大寺

第3章 大安寺釈迦如来像をめぐる世界

第4章 大安寺をめぐる人々と信仰

第5章 中世以降の大安寺

わが国最初の天皇発願の寺を原点とし、平城京に壮大な寺地と伽藍を構えた大安寺。奈良時代、東大寺や興福寺などとともに南都七大寺の1つに数えられ、一時期を除き筆頭寺院としての格を有していました。1250年の時を経て今も大安寺に伝わる9体の仏像は、奈良時代を代表する木彫群の1つです。かつての伽藍の発掘調査で出土した品々からは、往時の壮大な堂塔や華やかな営みの様子をうかがい知ることができます。また、菩提僊那、空海、最澄をはじめ、1,000人にも及ぼうかという国内外の僧侶たちがここに集い、後に諸方面で活躍しました。天智天皇の発願により造られたとみられるかつての本尊・釈迦如来像は、今は失われてしまいましたが、平安時代には奈良・薬師寺金堂の薬師三尊像よりも優れていると評され、古代から中世の仏像制作に影響を与えました。本展では、まさに時代をリードする大寺院であった大安寺の歴史を、寺宝、関連作品、発掘調査成果など様々な角度からご紹介します。

(左) 十一面観音立像

(中央)伝馬頭観音立像

【音声ガイド】梅原裕一郎さん

第1章 大安寺のはじまり

はじまりは、今から約1400年も前に建てられたお寺です。舒明天皇という飛鳥時代の天皇が、国の平和をお祈りして建てました。このお寺が引っ越しを繰り返し、最終的に平城京で大安寺になります。

第2章 華やかなる大寺

大安寺の仏像

- 十一面観音立像

- 伝楊柳観音立像

- 伝不空羂索観音立像

- 伝聖観音立像

- 伝馬頭観音立像

- 四天王像

(右)伝不空羂索観音立像

(左) 十一面観音立像

(中央)伝馬頭観音立像

(右) 伝楊柳観音立像

【十一面観音立像】

奈良時代(8世紀)大安寺本堂の秘仏本尊

【伝馬頭観音立像】

奈良・大安寺

胸飾と足首に蛇が巻きついている

【陶枕(とうちん)】

中国・唐(8世紀) 奈良文化財研究所

第3章 大安寺釈迦如来像をめぐる世界

【国宝 釈迦如来像】

京都・神護寺

朱の衣を身にまとった釈迦如来

大安寺釈迦如来像の面影

【国宝 倶舎曼荼羅(くしゃまんだら)】

京都・東大寺

【大型独尊塼仏】

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

第4章 大安寺をめぐる人々と信仰

遣唐使と一緒に唐(中国)に行き、16年間学んだ。

そのあと日本に帰ってきて大安寺の建設に力を注ぐ。

仏教の本場 天竺(インド)から来て大安寺に住み、活動。

東大寺大仏の開眼を行った。

空海と親しかった大安寺お坊さん。

空海に虚空蔵菩薩求聞持法(記憶力を高める儀式)を伝えたとも言われている。

仏の道に進もうと決めた若き日の空海は大安寺を訪れたとも言われている。弟子の何人かは大安寺僧だった。

宇佐神宮(大分県)から八幡神を招いて京都に石清水八幡宮を建てた大安寺のお坊さん。八幡神は大安寺にもまつられた。

【重要文化財 弘法大師像(真言八祖像のうち)】

京都・神護寺

【重要文化財 虚空蔵菩薩像】

東京国立博物館

【重要文化財 宝誌和尚立像】

京都・西往寺

中国僧・宝誌の顔から“十一面観音”が現れたという奇瑞を表す。かつて大安寺にも同じ姿の宝誌像があったという。

第5章 中世以降の大安寺

金銅透彫舎利容器

「なにの展示品だろう?」と思ったら“金銅透彫舎利容器”の一部分の写真でした。

【国宝 金銅透彫舎利容器】

奈良・西大寺

かつて大安寺に安置されていた。

四天王像

【重要文化財 四天王像】

木造 彩色・漆箔

鎌倉時代(元享2年 1322)

【重要文化財 四天王像】

木造 彩色・漆箔

鎌倉時代(14世紀)

興福寺北円堂に安置されている 四天王立像 は、かつて大安寺に伝来していたことがわかっています。

金銅透彫舎利容器

大安寺本堂 御本尊

宝誌和尚立像

⇒ 『国宝 醍醐寺のすべて』密教のほとけと聖教レポート

⇒ 『高野山の名宝』展レポート

⇒ 『三井寺展』レポート

⇒『聖護院門跡の名宝』展 レポート

⇒「當麻寺 -極楽浄土へのあこがれ-」レポート

【京都】 神護寺2014年 京都 神護寺に行って来ました。 真言宗別本山 高雄山 神護寺本尊: 国宝薬師如来立像西国四十九薬師霊場 第四十四札所 平安京造営に尽力した“和気清麻呂”の墓を置く和気氏の私寺でした。唐から[…]

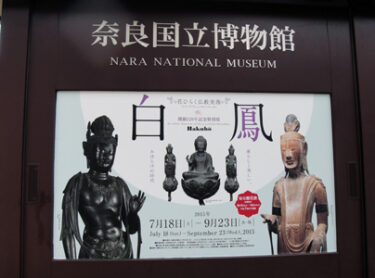

開館120年記念特別展白鳳 -花ひらく仏教美術-愛らしく美しい、みほとけの時代 平成27年7月18日(土)~9月23日(水・祝)奈良国立博物館 「白鳳展」のチケットを頂き、ありがたく行って来ました。 “白鳳時代”とは、奈良[…]

⇒ 稲田法輪堂

ブログ更新をメールで受け取る

メールアドレスを記入して登録していただければ、更新をメールで受信できます。 [subscribe2]