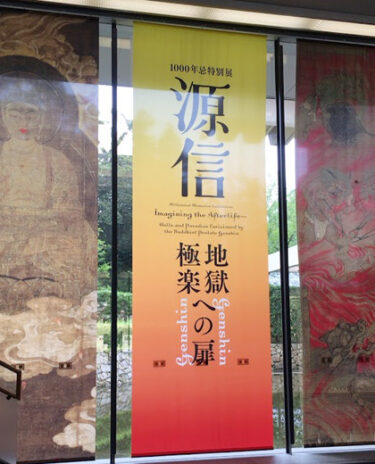

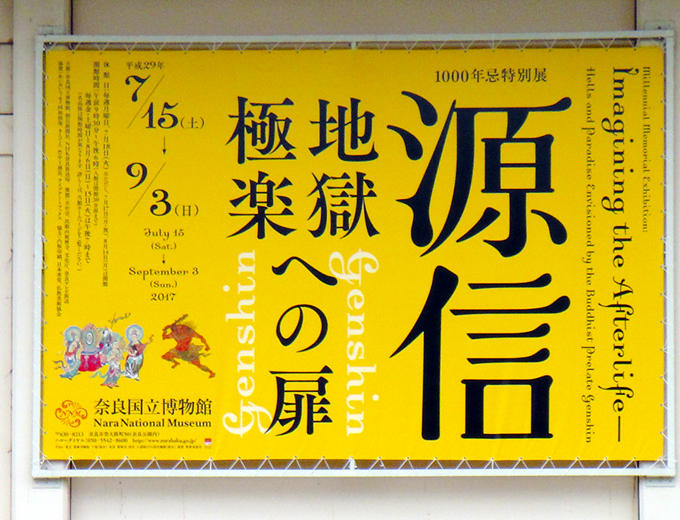

源信 地獄・極楽への扉

2017年7月15日(土)~9月3日(日)

奈良国立博物館

『源信 展』といえば、

前期の展示で観せて頂きました。

第2章 末法の世と横川での日々

第3章 『往生要集』と六道絵

第4章 来迎と極楽の風景

【展 示】

前期:7月15日~8月6日

後期:8月 8日~9月3日

後期には、地獄草子(国宝)や餓鬼草子(国宝)、山越阿弥陀図(重文、京都・金戒光明寺)や高野山の阿弥陀来迎図(国宝、和歌山・有志八幡講)源信は『往生要集』で極楽往生のノウハウを説き、自らも実践した。「私たちはいかに生き、いかに死ぬべきなのか?」極楽浄土を思い描く人間がひたむきに願うことの大切さを源信は説いた。

「極楽を思いひたむきに生きよう」というのが源信のメッセージ。

奈良で生まれ、比叡山で修業を積んだ平安時代の僧侶。

死後、阿弥陀如来の来迎を受けて、極楽浄土へ生まれることを願う浄土信仰を広めた僧。

誰にでも理解しやすい地獄と極楽の世界を描き出した『往生要集』などによって源信が示した具体的な死後の世界のイメージは、後世へも多大な影響を及ぼしました。

地獄絵をふくむ六道絵や阿弥陀来迎図の名品が一堂に会する。

第1章 源信誕生 極楽浄土へのあこがれ

重文【観音菩薩立像】

源信の母は霊験を讃えられた高雄寺の観音に起請し、夢中に住持僧から一珠を与えられ、久しからずして懐妊したという話が。

【恵心僧都源信像】

第2章 末法の世と横川での日々

重文【慈恵大師坐像】

重文【康保元年十一月勧学会記】

重文【霊山院釈迦堂毎日作法】

重文【空也上人立像】

国宝【慈恵大師自筆遺告】

国宝【白毫観法 醍醐寺文書聖教】

京都・醍醐寺

源信が初めて著した念仏理論書。

国宝【文殊菩薩像・普賢菩薩像(釈迦如来立像像内納入品)】

京都・醍醐寺

国宝【往生講式 醍醐寺文書聖教】

京都・醍醐寺

国宝【一遍聖絵 巻七】

東京国立博物館

【二十五三昧式】 室町時代(高野山大学)

【往生要集】 (叡山文庫)

第3章 『往生要集』と六道絵の世界

重文【地蔵菩薩立像】

国宝【地獄草紙】

東京国立博物館

国宝【六道絵】

滋賀・聖衆来迎寺

重文【閻魔王坐像】

東大寺

国宝【大般若経 6巻】

中尊寺大長寿院

国宝【正法念処 巻第三十三(紺紙金銀字一切経】

和歌山・金剛峯寺

国宝【地獄草紙】

奈良国立博物館

国宝【餓鬼草紙】

東京国立博物館

国宝【餓鬼草紙】

京都国立博物館

国宝【病草紙】

京都国立博物館

国宝【辟邪絵】

奈良国立博物館

第3章の感想

【六道絵】のどんな美人でも死ねば朽ちていき白骨していく、人の身体は不浄なのだというさま“人道不浄相 (にんどうふじょうそう)”。人間も争い続けるさまの“阿修羅道 (あしゅらどう)”。いろいろな説明が地獄・極楽の絵でされています。単なる説明だけでなく“極楽への実践方法”が描かれていたりします。

感動した一番は、

【地蔵菩薩立像】(清凉寺)。像も美しいけれど、納入された「五境の良楽」の“功徳による救済”が願われていることがわかるポイント。そして源信に主著『往生要集』に「五妙境界の楽」が説かれ、“阿弥陀の極楽浄土が五感を快くする要素に満ちている”と述べられている品が納められているのに、願文中に“自分は源信に遠く及ばない”と書かれてあったというポイント。“源信”がどれだけすごいかとも言えるし、どれだけ追ってゆかねばならない幅があることもみえる。“極楽浄土”と“五感”についてすごく興味深く思い、知る機会があることを願います。

第4章 来迎と極楽の風景

重文【二十五菩薩坐像】

京都・即成院

国宝【雲中供養菩薩像】

京都・平等院

重文【菩薩面】

奈良・法隆寺

国宝【阿弥陀聖衆来迎図(早来迎)】

国宝【法然上人絵伝 巻四十五】

重文【當麻曼荼羅(貞享本】

當麻寺

国宝【阿弥陀三尊及び童子像】

国宝【法華経 巻第一・巻第二(紺紙金銀字一切経)】

和歌山・金剛峯寺

国宝【大般若経】

東京国立博物館

国宝【順正理論】

和歌山・金剛峯寺

国宝【阿弥陀聖衆来迎図(早来迎)】

第4章の感想

比叡山で修業された“源信”ですが、“故郷當麻での経験が浄土信仰の根底になっている”というのも興味深く、當麻曼荼羅(貞享本)の展示もありました。極楽浄土へのお迎えの様子が数種類があり、“たくさん出揃って迎えに来てもらえる場合”と“人数が少ない場合”があるとは…。それでも迎えに来てもらえれば…。と知って複雑な気持ちになりました。そのように丁寧に説明がされているのですね。

特別展のおわりに

そう、地獄ではなく極楽浄土への扉です。

西国三十三所 草創1300年記念 特別展聖地をたずねて─西国三十三所の信仰と至宝─ 2020年4月11日(土)~ 5月31日(日)2020年7月23日(木・祝)~9月13日(日)京都国立博物館 平成知新館 京都国立博物館での『[…]

先祖の精霊を家に迎える「六道まいり」で知られる六道珍皇寺へ行ってきました。 六道とは、仏家のいう(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)の六種の冥界をいい、死後、霊は必ずどこかに行くといわれています。 […]