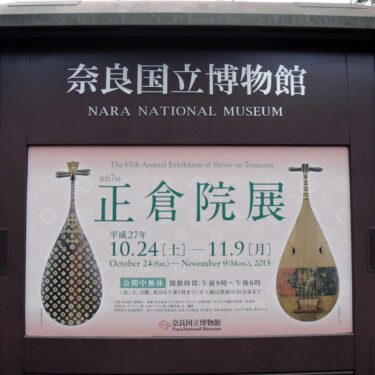

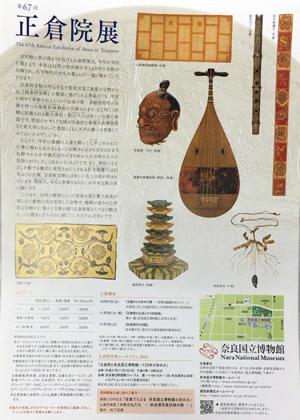

平成27年10月24日(土)~11月9日(月)

奈良国立博物館

2015年秋、『第67回 正倉院展』を観せていただきました。

正倉院展は2008年第60回以来の2回目です。

仏教に関わる宝物や年中行事に用いられた品々の充実に特色。

裁縫の上達を願って七夕に行われた行事・乞功奠(きっこうでん)に関わる品がまとまって出陳されるのも注目される。

動物の毛を使用した宝物や、動物が表された多彩な宝物など。天平時代の文化や暮らしの一端に触れることができます。

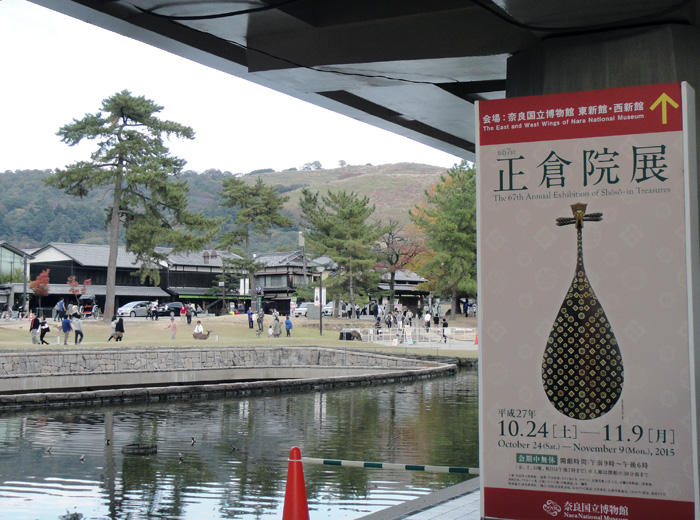

奈良国立博物館から若草山を眺めることができます。

若草山の山焼きは、江戸時代からつづいており山頂にある古墳の霊魂を鎮めるために始まったと、伝えられています。

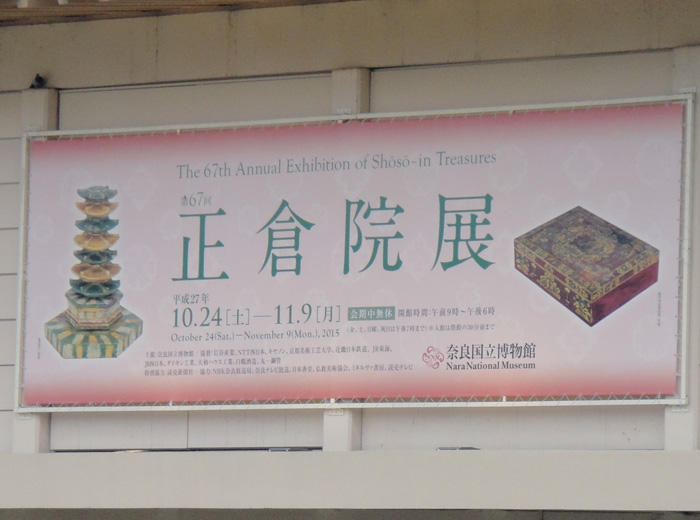

正倉院展

戦時中、空襲をさけるために奈良国立博物館に避難してあった宝物を終戦の翌年に元に戻る際に「その前に一目見たい」という人々の声に応えることになり第一回の正倉院展の開催が決まったそうです。

正倉院宝物は現在も勅封によって厳重に管理され、古来行われた曝凉(虫干し)の伝統に則り毎年秋にのみ宝庫が開封されます。正倉院展はこの期間に合わせて行われ、毎年約60件前後の宝物が出陳されます。

1、聖武天皇ご遺愛の品々

【平螺鈿背八角鏡】

【山水花虫背円鏡】

神代から神武天皇を経て持統天皇(697年退位)の時代までの出来事を編年体で記す『日本書紀』。中国で歴代王朝ごとに作成されていた正史にならい、わが国で最初に編纂された国史。

2、天平の音楽と舞踊

【彫石横笛・彫石尺八(北倉)】

【紫檀木画槽琵琶(南倉)】

3、正倉院の仏具

【柿柄塵尾(南倉)】

【漆柄塵尾箱】

【漆柄塵尾】

【玳琩竹形如意】

4、献物に関わる品々

献物箱【紫檀木画箱】【蘇芳地金銀絵箱】

献物几【粉地花形方几】

5、奈良時代の装束と装身具

【七条褐色紬袈裟(北倉)】

奈良時代には中国の制度に倣い、帯に装身具を付けることも流行しました。

【間縫刺繍羅帯残欠】

6、動物の毛を使用した宝物

【筆】 狸毛、鹿毛、兎毛

【毛氈】 羊毛

【花氈】

7、正倉院文書と地図

【正倉院古文書正集 第四十二巻】

8、年中行事に関わる宝物

七夕の夕刻に行われる“乞功奠”。手芸や裁縫の上達を願う儀式で、針や糸、楽器、瓜や茄子など供えられました。金・銀・鉄といった様々な金属で作られた大きな針や諸色に染められた糸。

【紅牙撥鏤尺 こうげばちるのしゃく(中倉)】

正倉院宝物には珍しい天人お姿が刻まれている。

斑犀尺、木尺と多様なものさしが展示。

9、聖語蔵の経巻

「聖語蔵」はもとは東大寺の尊勝院の経蔵で、明治時代に皇室に献納され現在の場所に移築された。およそ5000巻の経巻が納められています。

【天平十二年御願経】

第60回 正倉院展 平成20年(2008)10月25日(土)~11月10日(月) 「正倉院展」の券を頂きましたので奈良国立博物館へ出掛けました。 第60回正倉院展の看板 唐からの請来品と考えられて[…]

ブログ更新をメールで受け取る

メールアドレスを記入して登録していただければ、更新をメールで受信できます。 [subscribe2]