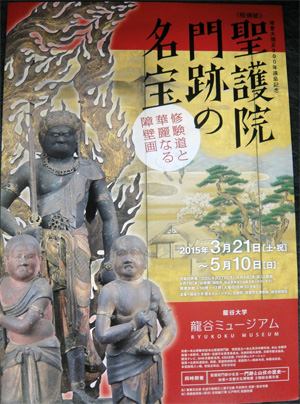

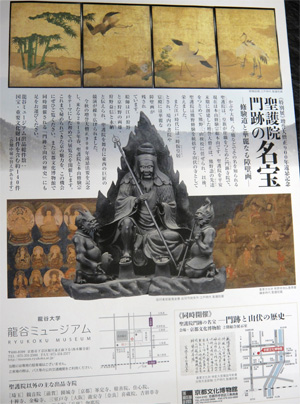

増誉大僧正900年遠忌記念

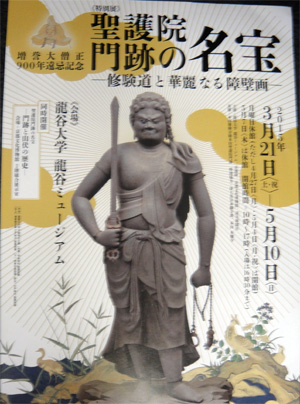

聖護院門跡の名宝

修験道と華麗なる障壁画

聖護院門跡の名宝

修験道と華麗なる障壁画

2015年3月21日(土・祝)~5月10日(日)

龍谷ミュージアム

聖護院は皇族が住職をつとめた門跡寺院で、現在は本山修験宗総本山です。

熊野修験を統括する山伏の寺として、修験に関わる仏教美術が多く伝えられています。江戸時代には一時仮皇居とされ、境内の書院や宸殿には華麗な障壁画が残されています。寺外初公開を含む約140件(うち国宝1件、重要文化財13件)を展示し、聖護院900年の歴史と文化、その魅力の神髄を展示。

熊野修験を統括する山伏の寺として、修験に関わる仏教美術が多く伝えられています。江戸時代には一時仮皇居とされ、境内の書院や宸殿には華麗な障壁画が残されています。寺外初公開を含む約140件(うち国宝1件、重要文化財13件)を展示し、聖護院900年の歴史と文化、その魅力の神髄を展示。

序章:増誉大僧正とその偉業

重聖護院の開祖・増誉(1032~1116)大僧正は、天台宗の高僧で権大納言藤原野経輔の子として生まれた。6歳にして園城寺で得度、修験道の聖地である大峯山・葛城山で修業を積み、熊野詣を行うこと13度、白河・堀河両帝の護持僧として活躍。

寛治4年(1090)には白河上皇の熊野詣での先達をつとめた功により、初めて熊野三山検校に任ぜられ、その後白川院(後の聖護院)を創建した。

増誉が活躍した時代、大峯山上では役行者像が初めて造られ、その後熊野では、熊野三山本地仏や熊野曼荼羅が盛んに制作されていった。

第1章:聖護院と本山修験宗の遺宝

役行者を開祖とする修験道は、日本古来の山岳信仰に、密教や道教の思想が加味されて平安時代に成立された。その後修験道は、天台宗(本山派)と真言宗(当山派)に分かれて隆盛していくが、天台宗が修験を統括してきたのが聖護院で、現在は本山修験宗総本山となっている。

修験道で本尊として祀るのは、密教の忿怒尊・不動明王や、役行者が大峯山上で感得したした蔵王権現などが多く、聖護院では本尊をはじめ多くの不動明王像を祀っている。

【重要文化財 不動明王立像(本尊)】

平安時代 聖護院蔵

本当にたくさんの不動明王像があり満足だったのですが、驚いたのが不動明王坐像の歯が水晶である【聖護院 宸殿の木造 不動明王坐像】。玉眼を嵌入されていて、歯も水晶で時にキラッと光る。迫力ありました。

蔵王権現立像の中で惹きつけられたのが、円空による【木造 蔵王権現立像】(埼玉 観音院)。三鈷杵を振り上げた右手の動きを感じ、木造のあたたかみも感じる像は魅力的でした。

重要文化財【木造不動明王二童子立像】

平安時代

京都・峯定寺蔵

京都・峯定寺蔵

3体の位置・大きさと不動明王像の光背の形・大きさのすべてのバランスが素晴らしくて一番惹きつけられた像です。

第2章:聖護院と関連寺院の宝物

修験道は江戸時代に全盛期を迎え、本山派修験に属していた寺院は2万ともいわれている。修験に関わる法宝物以外にも多種多様な仏教文化財を伝えている。

第3章:近世障屏画と宮廷文化の華

聖護院に現存する最古の建築物である書院(重要文化財)は、近世に御所から移築されたと伝え、その南側の宸殿は一時期仮皇居とされ、上段の間が今も残されている。こうした建築の内部を彩どるのが、百面を超える金地の襖絵である。

第4章:門跡と山伏の歴史

聖護院には、1万6千点以上の古文書が現存し、昭和52年(1977)に始まった整理事業が平成22年(2010)に完了した。

チラシ

素晴らしいと思ったのが、チラシです。

本展示物を組み合わせてできたデザイン構成になっています!

【郡鶴図襖】

江戸時代 聖護院蔵

【役行者前後鬼座像出羽守政常作】

江戸時代 聖護院蔵

重要文化財【熊野本地仏曼荼羅】

鎌倉時代 聖護院蔵

【修験道 関連記事】

⇒ 大峯山戸開け式にてレポート

⇒ 三徳山三佛寺投入堂 レポート

⇒ 霊峰石鎚山、石鎚神社(奥宮 頂上社、土小屋遥拝殿)お山開き大祭 登拝

⇒「金峯山の遺宝と神仏」レポート[MIHO MUSEUM]

⇒ 『聖護院門跡の名宝』展 レポート

⇒ 『国宝 醍醐寺のすべて』密教のほとけと聖教レポート

⇒ 金峯山寺 秘仏本尊 蔵王権現 御開帳 レポート

⇒ 大峯山戸開け式にてレポート

⇒ 三徳山三佛寺投入堂 レポート

⇒ 霊峰石鎚山、石鎚神社(奥宮 頂上社、土小屋遥拝殿)お山開き大祭 登拝

⇒「金峯山の遺宝と神仏」レポート[MIHO MUSEUM]

⇒ 『聖護院門跡の名宝』展 レポート

⇒ 『国宝 醍醐寺のすべて』密教のほとけと聖教レポート

⇒ 金峯山寺 秘仏本尊 蔵王権現 御開帳 レポート

関連記事

道仙寺、霊山“後山”2022年 体験記 先週水曜日に登った岡山美作にある修験の霊山後山は「西大峰山」とも呼ばれている。真言宗醍醐派道仙寺が管理しており、山頂付近の奥の院では毎年9月には柴燈護摩も焚かれる。 女人堂から[…]

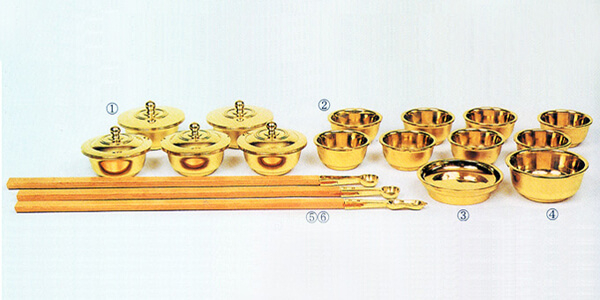

仏具・寺院仏具・密教法具 通販サイト

⇒ 稲田法輪堂

⇒ 稲田法輪堂