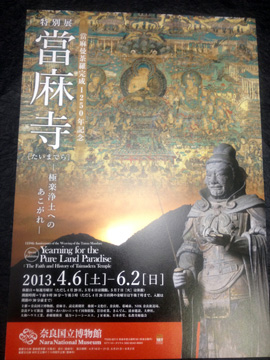

「當麻寺 -極楽浄土へのあこがれ-」

2013年4月6日(土)~6月2日(日)

奈良国立博物館

奈良国立博物館での特別展「當麻寺」に行って色んなことが明解になり、遠い難しい事のように思えていた「當麻曼荼羅」がとても親しみを覚えた存在になってきています。

當麻寺(奈良県葛城市)の“本尊”は「當麻曼荼羅」。阿弥陀如来の極楽浄土の様子をあらわす約4メートル四方の掛け軸です。

飛鳥時代に造立された“弥勒如来”や“四天王像”などが伝わる大和の名刹のひとつです。

當麻曼荼羅は、天平宝字7年(763)“中将姫”の“極楽浄土を願い思い”によって織りあらわされた「奇跡の曼荼羅」と知られ、信仰されてきました。

當麻寺は、

“真言宗の寺院”と“浄土宗の寺院”が護持しています。

若草山。

とてもいいお天気だったので、

博物館前から

若草山がきれいに見えます。

第1章 當麻寺の草創と二上山麓の寺院

第2章 平安時代の仏たち

展示は、

當麻寺の【重文 持国天立像(當麻寺)】から始まります。

“観音菩薩像”の展示が多い中でも、

違いを理解して覚えておきたいのが

“2体の観音立像”。

通称「織姫観音」

中将姫が當麻曼荼羅を手伝った

伝承のある通称「織姫観音」の

【十一面観音菩薩立像(當麻寺)】。

等身大の立像なのだそうです。

當麻寺本堂の向かって右脇の間(織殿)に安置。

彩色だそうですが、

腰下の衣部分に赤を見ることができますが

平安時代の仏像で木像のシンプルな観音さまでした。

「導き観音」

もう一体は、

中将姫の守り本尊であると伝えられ

「導き観音」の名で信仰される

【十一面観音菩薩立像(當麻寺中之坊)】。

こちらは、

室生寺の観音さまのように板光背で

彩色がはっきりしており、

半眼でおられます。

何より目を惹いたのが、

右足が右側に力が入ったお姿だったこと。

當麻寺の中之坊の剃髪堂の本尊としてまつられ、中将姫の剃髪した場所なのだそうです。

国宝 倶利伽羅蒔絵経箱

(※展示期間 4月6日~5月6日)

第3章 中将姫のすがた―極楽往生の夢・迎講―

中将姫坐像(當麻寺)

お顔は白く、唇は赤く眼は開けておられて、やはり像があると存在を感じていいなと思いました。

本堂須弥壇上の厨子内に北面して安置されているそうです。

称讃浄土仏摂受経

【称讃浄土仏摂受経】。

(※展示期間 4月6日~5月6日)

舎利厨子(當麻寺)

「中将法如舎利」と伝えられる舎利を安置する厨子。扉に“十六羅漢”、“龍王”、“韋駄天”を彩絵。

阿弥陀三尊像・二十五菩薩像(當麻寺奥院)

部屋の角を使って“阿弥陀三尊像”・“二十五菩薩像”がまるで“極楽浄土”よりお迎えかの様な展示になっていたのです。これは感動でした。

大きさが一番大きいのが阿弥陀如来が93,5cm。二十五菩薩像が彩色されていて、動きがありとても楽しく幸せな気分になりました。

第4章 当麻曼荼羅縁起のひろがり

特別展「當麻寺」では、次のような表記が始めにありました。

「當麻寺」「當麻曼荼羅」等の名称・表記については次の原則に従い使い分ける。

1.葛城市所在の寺院、當麻寺の名称については「當」を使用する。

2.當麻寺(中之坊、奥院、西南院、護念院)の所蔵する文化財のうち、名称に「当麻」ないし「當麻」がつくものはすべて「當麻」に統一する。国宝、重要文化財の指定名称であっても當麻寺所蔵のものであるかぎり、これにならう。

3.上記以外の文化財名称、地名、歴史的用語などのうち、すでに「当麻寺」が通用しているものは「当」字を用いる。

使い分けが定められているのですね。この章にだけ「当」の字が使われたのは、個人的な勝手な推測ですが国宝の当麻曼荼羅縁起が「当」の字で通用しているからかなと思いました。

国宝 当麻曼荼羅縁起

当麻曼荼羅縁起・當麻曼荼羅縁起によると今まで聞いていた中将姫が一夜にして織り上げたという中将姫伝説とは異なり、余計に興味深さが増しました。

その當麻曼荼羅を部屋に掛けて中将姫に絵解きをした。というもの。

蓮糸を集めるように言い、絵解きをしたのが“阿弥陀の化身”。曼荼羅を織りあげたのが“観音の化身”

それぞれ微妙に話が違ったりするのですが、こちらの話の方が個人的にはすっきりしました。今までは「中将姫は、高貴な姫」とだけ思っていたのですが、

【當麻寺縁起】をみて、幼くして母親を失い継母により置き去りにされたり殺害寸前までになった大変悲しいことであったことを知り阿弥陀を見ることを切に願った中将姫の想いの強さを感じました。

少し重くなった気分で次に行きます。

第5章 當麻曼荼羅の世界

【国宝 當麻曼荼羅厨子扉】

内側にたくさんの“蓮の花”が勢いよく咲きかけており、“散蓮華”がたくさん舞っています。

蓮池の下方に、“結縁者の名前”が記されています。歴史でもみんながよく知るお名前もありました。

扉の内側が“浄土”のお話の曼荼羅であることを物語っている事を、厨子扉で感じ取りながら當麻曼荼羅の展示に近づきます。

博物館に行く前に確認済みで行ったことですが、當麻曼荼羅の展示は「国宝 綴織當麻曼荼羅」 と「重文 當麻曼荼羅(文亀本)」と別れていました。

観覧したのは、

【重文 當麻曼荼羅(文亀本)】

綴織當麻曼荼羅(根本曼荼羅)を写した同寸の絵画です。

見ているうちに、當麻曼荼羅が絵解きであることの体験に惹き込まれました。遠い存在であった曼荼羅が、絵解きというやさしい教え方であった事で感動いっぱいです。

第6章 浄土宗の進出

當麻寺 奥院の本尊【重文 円光大師坐像】

當麻寺本堂(曼荼羅堂)の柱にかつて付けられていた巻柱の一部。

【本堂内陣旧巻柱(田畠施入状)】

この“証空”は、

中国・唐代に浄土宗を大成した高僧“善導大師”の『観無量寿経』の註釈書である「観経疏」四巻と、當麻寺の曼荼羅が忠実に表現していることに感激したのだそうです。

第7章 周辺霊地との結びつき―葛城修験、現世の浄土―

「當麻曼荼羅の展示が終わっても、まだまだ展示が続いている理由はここにあったか。」と納得したのが、

【国宝 山越阿弥陀図(京都 禅林寺)】。

二つの山の谷間から“阿弥陀如来”の巨体があらわれ、山のこちらに“観音菩薩・勢至菩薩”が雲に乗って浮かんでいる。

手前に死者を送る“持幡童子”、両脇に“四天王”。見た瞬間に一気にイメージが広がり繋がりました。

山は2つの山なので二上山かもしれない。しかし、西の方向から阿弥陀様のお顔が大きく見える。これは阿弥陀様の向こう側に、當麻曼荼羅の真ん中の阿弥陀三尊の頭上からのひろがりがあるのかもしれない。それは、阿弥陀様が見えなくても、二上山でなくても西の方向にはこうしてこういう世界(?)があるのかもしれない。そう勝手に思わせてくれた山越阿弥陀図でした。

阿弥陀様がとても大きく、山の間からというのもインパクトがありますし、後光が照らしているかのような輝きを感じるものでした。

第8章 室町・江戸時代の當麻寺と中将姫

なにより、當麻曼荼羅がどういうものであるのか、まつわるお話も理解できていく展示で大満足です。

當麻寺本堂の方向のおはなしなどご紹介しています。

↓↓↓

【奈良】當麻寺 本堂2015年 中将姫の「當麻曼荼羅」のお寺 當麻寺へ行って来ました。 二上山禅林寺真言宗の寺院と浄土宗の寺院が當麻寺を護持している。弥勒仏をご本尊とし、金堂・講堂を中心とした[…]

⇒ 稲田法輪堂

ブログ更新をメールで受け取る

メールアドレスを記入して登録していただければ、更新をメールで受信できます。 [subscribe2]