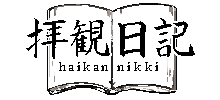

〔京都展〕 京都国立博物館

平成21年3月24日(火)~5月10日(日)

京都国立博物館での、

開山無相大師650年遠韓記念「妙心寺展」へ行って来ました。

「妙心寺展」

京都市右京区花園にひときわ壮大な伽藍をかまえる妙心寺は、2009年、開山である無相大師(関山慧玄1277年~1360年)が示寂して650年をむかえます。

この展覧会では、妙心寺の開創から今にいたるまでの歴史や育まれた文化が、国宝4件、重要文化財およそ40件をはじめ、山内にのこるさまざまな美術工芸品を中心に紹介されます。

第1章 臨済禅 ー応燈関の法脈ー

第2章 妙心寺の開創 ー花園法皇の帰依ー

第3章 妙心寺の中興 ー歴代の外護者ー

第4章 禅の空間Ⅰ ー唐絵と中世水墨画ー

第5章 遠韓の風景 ー荘厳と儀礼ー

第6章 妙心寺と大檀越 ー繁栄の礎ー

第7章 近世の禅風 ー白隠登場ー

第8章 禅の空間Ⅱ ー近世障屏画のかがやきー

妙心寺派は、現在末寺3400を超え、“臨済宗”では最大規模の宗派です。

肖像が多かった理由

特徴的だと思ったのが、書や絵が多かった展示だった中で、衲衣に袈裟をつけ、如意・払子・警策などをもち背もたれに布(法被)をかけた曲禄に座った“高僧の肖像”が並んでいたのが印象的だったのですが、後日調べ物をしている中で理由がわかりました。

“肖像が多かった理由”と思われる記述を、記載してみます。

頂相(ちょうそう)

禅宗の高僧の肖像を「頂相」といいます。

禅宗は師子相承といって、師が弟子に禅の奥義を伝授するがこの伝授を許すことを「印可(いんが)」といいます。

「印可」を与えるときに、その証しとして師は自らの肖像に自賛(自分で詞書を書くこと)を添えて弟子に授けます。

この肖像画が頂相で、一定の形式のもとに描かれます。とりわけ臨済宗で盛んに作られました。

1番印象に残ったもの

花園天皇・宗峰妙超問答書

重要文化財

京都・大徳寺 鎌倉時代

花園天皇と宗峰妙超との間で交わされた“問答の二幅”です。

約30cm四方ほどの紙に、

第1幅には“悟りの境地”を示された6行に、最後行が宗峰の返答1行。

第2幅は宗峰が“禅問”を示し、

天皇の返答2行。

印象に残ったもの

羅漢図

京都・大心院 鎌倉時代

両手で蓮台に載せた仏牙(仏の歯)舎利を捧げている“羅漢図”です。

仏の歯が何を意味するのかと調べてみると、「釈迦の説法を常に間近で聞いていたから歯が尊い」のだそうです。

出山釈迦図

京都・龍潭寺 室町時代

苦行6年して悟りを得られず、下山する“釈迦の姿”の図です。

瓢箪図

大岳周崇等三十一名賛

如拙筆

京都・退蔵院 室町時代

「丸くすべすべした“瓢箪”で、

ねばねばした“ナマズ”をおさえ捕ることができるか」という

“題(問い)”の絵が描かれ、

上部に方眼に31名の“賛”が書き入れられ各印鑑が押されています。

昭和天皇宸翰「無相」号

妙心寺では、遠諱ごとに天皇から国師号の宣下を受けるのが通例となりました。大師号の諡号は日本において23人目ですが、臨済宗では前例のないことであり、妙心寺派の躍進する大きな契機となりました。

瑠璃天蓋

中国・明時代

関山慧玄坐像

妙心寺 江戸時代

銅三具足

“三具足”は、仏前への供養「香・花・燈」が基本であり、これを行うための香炉と花瓶と燭台を一具としたものを「三具足」と称しています。三具足は、禅宗とともに鎌倉時代に中国からもたらされ、室町時代には禅宗だけではなく武家の床の間飾りとしても用いられました。

華美にならないと思われる禅の世界でありながら、龍・麒麟の“香炉”、龍・象の“花立”、鳳凰が銜える“蠟台”という凝った三具足です。三具足を凝ったものをするという事は、逆に、手厚くまつるという心の現れかと思われ共に従い頭を下げるという気分になりました。

玩具船

豊臣棄丸所用

妙心寺 桃山時代

船の本体に金箔、彩色を施された豪華な船です。船の下には、車輪がついて動くようになっています。棄丸が、実際に船に乗り、守り役に曳かせたと伝わる船です。

同じく展示されていた“棄丸坐像”が当時の大きさと思われ、坐像・玩具船・武具とともに妙心寺に納められました。

金箔押兜や、刺繍仕上げの鎧と、金箔に鶴松を描かれた鎧とたいへん豪華なものとなっていますが、こんなに小さくしてなくなったという悲しい無念な思いが伝わってくるようでした。

龍虎図屏風

狩野山楽筆

妙心寺 桃山時代

上の2枚の写真が、屏風の虎の部分であり龍の部分でありますが、本物は「綺麗、うまい」というものではなく凄みのあるものでした。

老梅図襖

アメリカ・メトロポリタン美術館

江戸時代

妙心寺展の感想

「第7章 近世の禅風 白隠登場」での作品を上に感想を入れなかったのは、1つの作品の感想というよりも、どの作品からも共通の禅の空間のやさしさが体温のように伝わるものに禅の空間の心地良さを感じたからです。それは、他の章の「唐絵」・「水墨画」・「障壁画」などからも同じように伝わってくるものでした。

「禅」といえば、キリッと緊張感が張り詰めるかのような厳しいイメージがありましたが、どの人にもどのような答えが返ってきても「まぁ、お茶でもどうぞ」ともてなすという“喫茶去”の話の流れを感じるものでした。

もっていたイメージとは異なる禅の心に触れる心地よい機会となりました。

出口の販売では、やさしい法話の本を購入しました。

*「妙心寺展」公式サイトには、やさしい用語解説もありました。

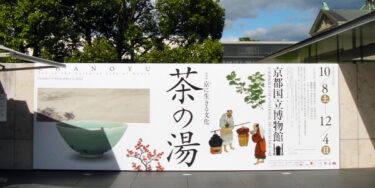

特別展覧会臨済禅師1150年 白隠禅師250年遠諱記念『禅 ー心をかたちにー』 2016年4月12日(火)~5月22日(日)京都国立博物館 京都国立博物館での特別展覧会『禅 ー心をかたちにー』を観せていただくことができました。[…]

⇒ 稲田法輪堂