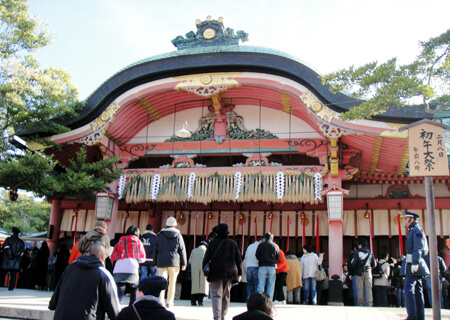

今年も、伏見稲荷大社に

年始のご挨拶に行ってきました。

伏見稲荷大社の楼門は、

年末に化粧直しが終わったばかりです。

江戸時代中期に設置された「かえるまた」が取り外され、

建設当初の姿に戻りました。

朱色

“おいなりさん”こと、伏見稲荷大社。

朱い鳥居が並んでいる千本鳥居が有名です。

鳥居も社殿も「稲荷塗」といわれる朱をもって彩色されるのが慣習となっています。

朱色は魔力に対抗する色ともされていて、神社仏閣に多く用いられているそうです。

「朱(あけ)」という言葉は、赤・明・茜など明るい希望の気持ちを語感にもち、生命・大地・生産の力という稲荷大神様のお力の豊穣を表す色と説明されているそうです。

楼門

楼門は、

安土桃山時代に豊臣秀吉が

母の病気平癒を祈願して寄進したと伝わっているそうです。

伏見稲荷大社の楼門 (2011年1月 撮影)

2008年の初詣の時の「伏見稲荷大社 楼門」

↓ ↓ ↓

「伏見のお稲荷さん」といえば、

「どこも明るい朱色」というようなイメージなので

実際に行っても、いつも綺麗に見えていたのです。

こうして写真を並べてみると、

こんなに色が違っていた事に

改めて驚きました。

そして、たしかに「かえるまた」や

緑色の彩色がなくなっているのが確認できます。

楼門の前

綺麗になった楼門の前には、

「達成のかぎ」をくわえたきつねさま。

2010年の初詣の時の同じきつねさまは、こちら。

↓ ↓ ↓

今年は、きちんと本殿の前まで行って、ご挨拶ができました。

(昨年は、人が多過ぎて近づくことができず

端の遠くからの挨拶で失礼したのです。)

神馬

千本鳥居に行くまでの所に

“神馬”がまつられています。

そこには、たくさんの名刺が差し込まれています。

そして、お賽銭箱には、

沢山の人参がお供えされていました。

山に登って、お参りをすませて本殿まで戻ってきた頃には

本殿にはもう近づくことができないぐらいの多くの人になっていました。

初詣は、地元の次には恒例の京都 伏見稲荷大社 お稲荷さんに行きます。 毎年と同じぐらいの時間に着きましたが、 少し多めの人出のように思います。左右の露店が並んでいてとても賑やかです。 […]

![「ポスター天国 サントリーコレクション展」【サントリーミュージアム[天保山]】](https://www.e-horindo.com/haikan/wp-content/uploads/sites/11/2010/12/posuta.jpg)