京都蒔絵師工房訪問記

京都の蒔絵師工房を訪問させて頂きました。

(当店での取り扱い商品も蒔絵をお願いしている工房です。)

最近は、転写などによるものも「蒔絵」といったりしていますが、

こちらの工房では伝統的な技術を元に、より高度な蒔絵のお仕事をされています。

「蒔絵」とは、どういうものなのか。という説明も含め、レポートとしてまとめたいと思います。

蒔絵

蒔絵は、

漆工芸加飾法の代表的なもので、漆で模様を描いて、漆の乾かないうちに金粉・銀粉・錫粉や色粉を蒔き付けて文様を表したものです。

蒔絵を施す前段階の漆塗りだけで30工程にも及びます。

漆器の塗りの良し悪しは、表から見えない下地工程で決まります。

粉の種類からは、

消粉蒔絵・平極蒔絵・本蒔絵(丸粉蒔絵)に分類され、

工程の上からは、

平蒔絵・研出蒔絵・高蒔絵に分類されます。

制作法や仕上げ法、金粉の種類などにより無限のバリエーションがあります。

さまざまな金粉

蒔絵に使う金粉は、金を鑢(やすり)でおろしてつくります。粗く不ぞろいだったものが、ふるいにかけて大きさをそろえたり、丸めたり扁平にのばしたり。鎌倉時代ごろまでには精製の技術が進み、形も大きさもさまざまに作られるようになりました。

蒔絵に使われる金粉の種類は、色や大きさ、形の違いなど数百種類もあるのそうです。

粉の種類を細かく分けることができるようになると、使い方や蒔き方を変えることで表現の幅が広がってきます。それを知り尽くし、使い分ける蒔絵師の技が、蒔絵に奥行きと豊かな表情を与えます。

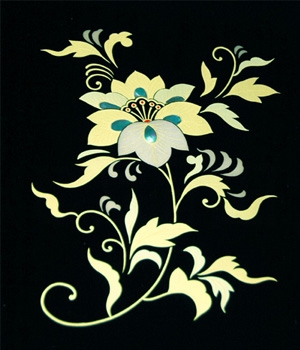

蒔絵の香合

黒漆の上に、花びらと葉の表現と立体的な盛り上がっています。

盛り上げには、漆を使うほか、漆に金属粉を沈めたり炭を蒔きつけたりして厚みを出します。目に見えない百分の一ミリ単位の高低差が、完成した時の自然な立体感につながります。

蒔絵の種類と技法

金粉の粗さによる種別

| 消粉蒔絵 | 金箔を粉にした一番細かい金粉でおもに蒔きっぱなしの蒔絵 |

| 磨き粉蒔絵 | やや粗い目の金粉で、文様に蒔いた金粉を生漆で摺り固めて胴摺りで磨き上げる蒔絵 |

| 研出粉蒔絵 | 粉筒で蒔く粗い金粉で、金粉を漆で塗り固め木炭で研ぎ出し胴摺りで磨き上げる蒔絵 |

技法による種別

| 平蒔絵 | 描いた文様が、金粉の高さのみで表現された蒔絵 (平消し蒔絵、平磨き蒔絵ほか) |

| 高蒔絵 | 文様を盛り上げて表現された蒔絵 (江戸高蒔絵、漆上げ磨き蒔絵、炭粉上げ蒔絵ほか) |

| 研出蒔絵 | 文様を前面漆で塗り固めて研ぎだした蒔絵で、文様もバックの塗りも同一平面。 |

肉合蒔絵 | 文様に盛り上げの高低をつけ、研出粉を施した蒔絵 |

※高蒔絵以上になると、これらの手法を様々に取り入れて仕上げていきます。

蝶貝や鮑貝の螺鈿や薄い金の延べ板の切金、卵殻 その他

蒔絵の制作過程

(1)宝相華の下絵「置目(おきめ)」です。

図案の描かれた和紙の裏から文様の輪郭線を色漆でなぞり描きし、それを器面に押し当て、こすりつけて転写します。

(2)蒔絵を施されました。

同じ図案での

蒔絵のバリエーション

右から左にいく程、蒔絵の工程を多く重ねられています。

左端の蒔絵

一番多く工程を重ねられた蒔絵

宝相華が、色が深みを増し、様々な色で輝き、

立体的な盛り上がりもあります。高級感が増しました。

蒔絵の奥深さ

京の伝統工芸の歴史は、今につながる宗教用具にその生命が伝えられているものが少なくありません。その中で蒔絵、表具、彩色などは京の技法によるものが洗練された良さがあるといいます。それは、他と比べてということではなく、京都の歴史、例えば宗教的な環境及び都であった時代、歴代の将軍、天皇が京の工芸技術をを愛し又京の職人に調度品を命じて作らせた事実は圧倒的なレベルの高さを生み出しているのではないかと思います。

前置きが長くなりましたが、今日蒔絵師の工房を伺うことができました。蒔絵師の方は、法輪堂ドットコムでも様々な形で仕事のお願いをしてきました。今回見学させていただく上で、最初に蒔絵の知識を教えていただきました。

ある程度の工程や技法の種別は知っていましたが、お話をお聞きしているうちにその内容を知るに自分の蒔絵に対する知識の薄さに唖然としてしまいました。蒔絵に使われる金粉の種類だけでも、粗さなどの要素も入れると50~100種のからの違いがあり、それを加味して使用していくそうです。蒔絵の種類、加工の手間の違い、材料の種類と選定など最初にわかりやすく説明をいただきました。完成とするには、2、3工程で出来る簡単なものから何10工程もかけて仕上げとする方法まであり、手間をかけて良いものを作ろうと思えば、どこまでもできるというのです。

漆上げ磨き蒔絵の制作工程

(1) 置目と青貝付け

(2) 漆上げ

(3) 梨子地粉粉入れ

(4) 梨子地炭研ぎ

(5) 磨き粉粉入れ

(6) 磨き

(7) 毛打ち

(8) 仕上り

工程を重ねていくにつれ、

繊細な線で描かれた模様がはっきりくっきり見ることができます。

本物を見る目

つまりは、普段蒔絵として見ている商品は、ほんの一部にしか過ぎないし、実際、本当に本漆に呂色磨き(漆の最高級仕上げ)の上に高級仕上げの蒔絵をしたものはお目にしていないことがわかります。工程の少ない完成品と工程の多い完成品とを比べると全然違います。ここでは、それを知りました。漆に(漆に似せた塗料を使っても)金で簡単に蒔絵をしたものでもそれしか見ていない場合は、おそらくそれも美しく感じてしまうこともあるに違いありません。しかし本物を知ってしまうと、普 段目にする少し高級な茶碗やお盆などの蒔絵は、それは、蒔絵とは言えないレベルのものと感じるはずだ。本物を見るということは大切である。 また、いつも職人の方とお話をすると思うのですが、ここでも、本当にいいものは、手間も暇もかかるということです。

金粉を蒔く

(1)金粉が蒔かれました。

(2)筆

(3)そして脱脂綿

(4)金粉によりライン・模様が浮かび上がりました。

金粉が入ることにより貝の入った部分も輝きが増しました。

(上の写真と、下の写真を見比べて頂ければ金粉による変化を見て頂けるのではと思います。)

国賓を迎える調度品

その後、一階の工房を見学させていただきました。そこは、大きな室(むろ)がありました。室(むろ)というのは、漆を乾かす倉庫の様なものです。この中には濡れタオルが設置しており、それによって湿度を作りだすことによって漆が乾く(漆の湿度が高いほど乾くという性質の為)この温度・湿度の調節によって良い艶が出るように調節していくのです。

その室(むろ)の横の大きな衝立が見えました。美しい本漆のつやの中に展開されているのは、金粉の蒔絵の迫力ある美しい絵柄が飛び込んできました。2つ折りの衝立が2つ合わせると4枚仕立ての蒔絵入り衝立は、漆塗りから蒔絵師が手がけたものです。濃淡が美しく細やかでこれによって奥行きが感じられました。ここで、京都迎賓館で国賓をお迎えする為に作られた作品や国の神事に使われる調度品などの製作のご苦労されたお話等を聞かせていただきました。

そのお話の中で、心にぐっと響くお話がありました。

それは、「自然の漆を接着剤、塗料、絵具として用い、金粉や銀粉を数百種類も使って繊細な表現をする蒔絵は有機質と無機質という相反する性質のものが融合する日本独自な技法です。それが荘厳具というにふさわしく重厚感などを感じさせる融合した素晴らしいものです。そのことを大事にしていきたいし広めたいと思っています。」と。

「これだ。」と思い出しました。

メルマガでシリーズ「見極める」を始めたいときっかけとなったお仏像は光背が蒔絵が施されたものでした。艶のある漆黒と錆びることも朽ちることもない不変永遠の金で描かれる蒔絵。そしてお仏像の截金にも蒔絵の金粉選びと同じく選ばれた金が使われていたのだと思います。そこから伝わってきたもの。これこそが荘厳というものだったのだと思います。ただ、華美に飾るというものではなく、神仏の荘厳具としても施される蒔絵の魅力はマリー・アンとネットなどヨーロッパの人をも虜にして「ジャパン」と呼ばれた理由がわかった気がしました。

あのお仏像を見た時に、「金や銀や宝石など装飾品には興味がないのにこれも同じ金であるのになぜ惹かれるのだろうか?」とずっと自分自身に疑問でした。その謎も解けました。

金の本質が不変であるが、使い方によって変わります。金は富と権威の象徴でもあります。欲望の対象となった時に金は下品となるようです。

蒔絵には、繊細な表現をされるもので、気品があり品格があるものであるので荘厳具や調度品として製作されてきているのだと思います。

黒(色)と金(色)の組み合わせ。

上品で繊細であるように、磨かれた美を追求されたものだからこそ荘厳具として大事にされるのだと思いました。

※漆の硬化条件は、温度が約24℃~28℃で湿度が約70%~85%が 目安。

室

漆を乾かすためには、適当な湿気を与えます。

黒漆

表面的な黒ではなく上塗りはクリアな飴色で、下に塗られた黒が漆黒へと導いています。そのため、どこまでも光は吸収され、奥深い底艶となります。

自分を磨く作業

次に弟子の方々が作業をされている仕事部屋へ移動しました。中に入ると「こんにちは」「ようおこしやす」という職人の方々の元気なご挨拶に迎えて頂きました。5人ほどで作業をされておられ、現在作業中の完成を控えている作品が所狭しと置かれていました。また、本漆の独特の香りがただよっており、この雰囲気はとても懐かしく感じます。当(法輪堂)も店主が幼いころ大阪仏壇の漆を塗る仕事もしており、数人の漆です。

そんなことを思いつつ、実際のお仕事を見せていただきました。職人の方々は職人スタイルである胡坐をかき、黙々と素早く手のみを動かせて作業をされています。こちらの工房は、若い女性の職人の姿もあります。やはり同じく一点集中で一心に作品を作っておられました。私は、この光景を見て、格闘家が頂点を目指して試合に勝ち己に勝つために道場で技の鍛錬を一心に行っている様を思い浮かべました。ストイックな世界です。

仕上げ途中の香合の見せてもらいましたが、蓋の面に花の蒔絵が施されており、途中でありながらそこまでの完成度の高さに感嘆しました。この香合製作の背景にもストーリーがあり、花の蒔絵の付け方に半年以上も打ち合わせがかかりお客様とのやり取りなど、良いものを求める者、良いものを作る者の心情が分かりました。

一期一会

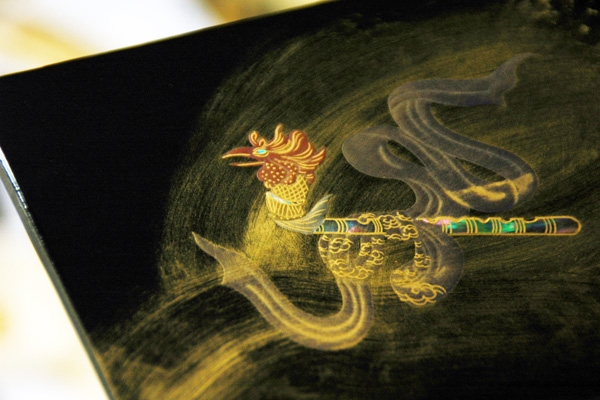

工房見学後も、別室で禅宗の竹箆(しっぺい)を製作した話やご自身の出品された時のことその他、尽きないほどの熱いお話をいただきました。

竹箆(しっぺい)とは、指導する際に用いられる法具のことで、長さはほぼ70cm~1mほど。割竹を弓形に曲げて藤を巻き漆を塗って作られます。竹箆に蒔絵を入れるというお話が、竹箆の製作途中の実物もあり大変興味深いお話でした。蒔絵は、表面がつるっとしている漆の上に重ねられます。 細い割竹を数本をまとめられた表面は、当然表面が凸凹しています。どうするのでしょうか。教えて頂けました。表面に糸を巻きつけていきます。

そこに漆を塗るのだそうですが、糸を巻きつける時に、糸が漆を吸って膨らむ具合の隙間を考えながら巻きつけられるそうです。その時はまだ糸を巻き付けた状態を見せて頂いたのですが、許可を頂けましたので、その表面をそっと指先の腹でそっと撫でながら、「これから先にこの1本 1本が漆をふくみ糸と糸の隙間が埋まり、磨きあげられ、表面が隙間なくツルっと光り、その上に金粉の美しい文様の蒔絵が施される・・・」そんな想像に浸ってしまいました。今まで目にしていた蒔絵もすべてが最初は材質そのままであったのが、漆により一面となり、その上に施しを 重ねられたものなのだと思い蒔絵の魅力に引き込まれました。

一貫して心地よい時間を過ごさせて頂きました。それは、蒔絵の巨匠のおもてなしの姿勢によるものであると思います。また、すべてのお話全体から感じる一期一会の大切さと人との出会いを楽しんでおられるお姿に感動しました。心地よい余韻を楽しみながら工房を後にしました。

蒔絵用の筆

竹箆

割り竹を重ね、要所要所を藤蔓で巻いて黒漆を塗ったもの。

全体は3尺ぐらいの「へ」の字形に作り、一端に紐を結び総をつける。

禅宗で坐禅の時の驚覚を与えるのに用いる。

また威儀具として法話の時に手に持つ。

※ 見学させて頂いた工房名・所在地・お名前などについてお答えは出来ません。

- 画像・文章は、転載不可です -